昆虫食の栄養価、アレルギー、安全性など、みなさんの疑問にTAKEOからお答えします。

ただしこれらはTAKEOとしての考え方・スタンスであり、昆虫食事業者全体を代表するものではありません。

昆虫食に関わる人たちにも多様な考え方があります。

(文責:三橋亮太、更新日:2023/5/4)

ピックアップ

- 昆虫を食べる意味って何ですか?

- アレルギーが心配です。食べても大丈夫ですか?

- 「昆虫食の普及」とはなんですか?

- 学校給食などで、昆虫やコオロギを食べることを強制されるようになるのか不安です。

- コオロギビジネスに政府からの多額の助成金が入っているのでは?

- コオロギに発がん性はありますか?

- なぜ日本では歴史的にコオロギを食べてこなかったのですか?

一覧から探す

栄養価、タンパク質、アレルギー、機能性、安全性、食料問題など昆虫を食べることにかかわること

- 昆虫は将来の食料危機、タンパク質不足を救いますか?

- コオロギの栄養価は他の食肉と比べてタンパク質が◯倍多い!という情報を見かけますが本当ですか?

- コオロギのタンパク質が60%とか70%という情報を見るのですが、一体どういうことですか?

- 昆虫を食べる意味って何ですか?

- アレルギーが心配です。食べても大丈夫ですか?

- 昆虫に機能性成分など身体に良い成分はありますか?

- 昆虫の形はあるもの無いもの、どっちが人気ありますか?

- コオロギのオススメの食べ方はなんですか?

- 「昆虫食の普及」とはなんですか?

- 食品安全委員会が2018年に出した「欧州食品安全機関(EFSA)、新食品としてのヨーロッパイエコオロギ(Acheta domesticus)についてリスクプロファイルを公表」の内容が心配です。

- コオロギのボツリヌス菌が心配です。

- 学校給食などで、昆虫やコオロギを食べることを強制されるようになるのか不安です。

- ゲノム編集コオロギが心配です。

- コオロギビジネスに政府からの多額の助成金が入っているのでは?

- TAKEOのスタッフは毎日欠かさず昆虫を食べていますか?

- 酸化グラフェンが心配です。

- コオロギは妊婦に禁忌ですか?

- コオロギに発がん性はありますか?

- 市販の食品で、知らずにコオロギを食べてしまうことはありますか?

- なぜ日本では歴史的にコオロギを食べてこなかったのですか?

- コオロギ、昆虫食がゴリ押しされていて不快です。

- コオロギはプリン体が他の食品と比べて10倍高いのですか?

養殖、環境負荷など食用昆虫そのものにかかわること

- 昆虫生産はその他の家畜と比べてエサの要求量が少ないというのは本当ですか?

- 昆虫生産はその他の家畜と比べて環境負荷が小さいというのは本当ですか?

- 食べるエサによって昆虫の味は変わりますか?

- 昆虫を食べたら昆虫が減ってしまいませんか?

商品開発、昆虫の購買など、その他(卒論など)

- 昆虫食品の価格が高いのはなぜですか?

- TAKEOの昆虫加工食品の特徴は何ですか?

- 国産昆虫と海外産昆虫の違いは何ですか?

- むし畑の取材に行ってもいいですか?

- 食用昆虫を生産しています。購買してもらえますか?

- 卒論の研究で昆虫食について調べています。売上と顧客情報を教えてもらえますか?ほかにも栄養価とか色々教えてください。

- 昆虫食業界に就職したいです。昆虫食が学べる大学はどこですか?

- なぜ昆虫食というとコオロギばかりなのですか?

栄養価、タンパク質、アレルギー、機能性、安全性、食料問題など昆虫を食べることにかかわること

昆虫は将来の食料危機、タンパク質不足を救いますか?

もしかしたら救うかもしれないし、全然関係無いかもしれない。

昨今、将来の人口増加による食料危機やタンパク質不足が叫ばれています。しかしこれは食料の絶対量不足の問題であると同時に配分の問題であると僕は理解しています。人間が昆虫を食べるようになればすなわち食料問題が解決する、という単純な話ではありません。

もし本当に食料が足りなくなった場合、食べられるけれども食べていないものは昆虫以外にもたくさんあります。例えば、世界の漁獲量の14%は食べられていません。魚粉やフィッシュオイルなどに加工され、飼料などに用いられています。これらもタンパク質が豊富に含まれており栄養価が高いので、個人的には昆虫よりもこのような資源をちゃんと食べた方が幸せになれる人は多いのではないかと思います。昆虫が唯一の選択肢ということにはなり得ません。

しかし、今から昆虫を食べておけば将来的に「食の選択肢」が増えることは間違いありません。選択肢が多いというのは豊かな食生活のためにとても大切なことです。

コオロギの栄養価は他の食肉と比べてタンパク質が◯倍多い!という情報を見かけますが本当ですか?

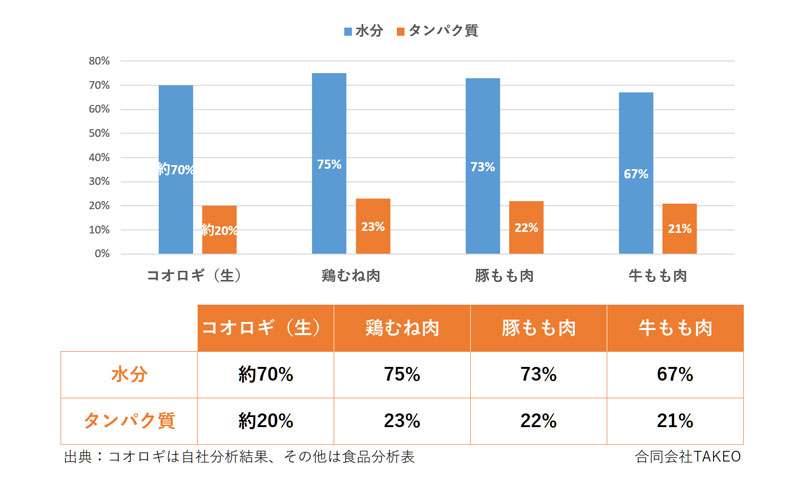

コオロギの栄養価としては、他の食肉と同様にタンパク質が豊富に含まれています。生のコオロギはおおよそ水分が70%前後、タンパク質が20%前後です。これは他の食肉と比較して同等と言えます。

コオロギのタンパク質が60%とか70%という情報を見るのですが、一体どういうことですか?

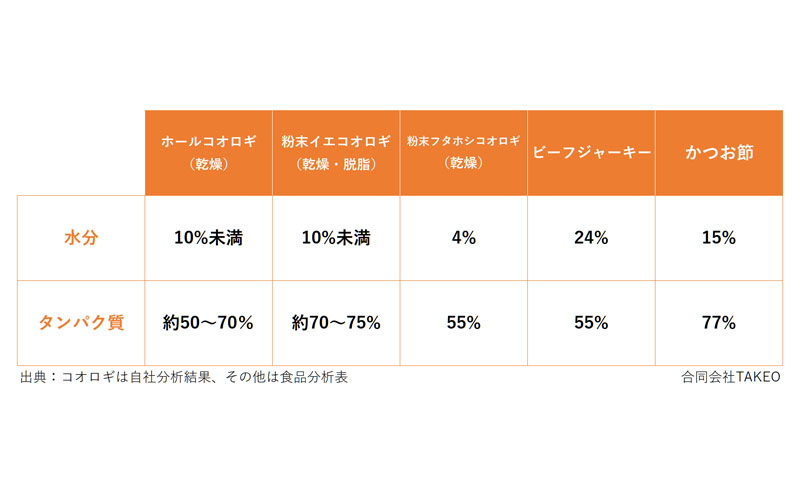

それは乾燥されているからでしょう。どんなものでも乾燥させて水分を抜いてやると、そこに含まれるタンパク質量の割合は相対的に大きくなります。

コオロギに含まれるタンパク質量は生だと約20%であり、これを乾燥させると50~70%くらいに跳ね上がります。この数字は同じく乾燥食品であるビーフジャーキーやかつお節と同じくらいです。

また、粉末の昆虫製品の中には脱脂しているものもあります。脂質が減る分だけ、昆虫粉末に含まれるタンパク質の割合はさらに大きくなります。乾燥コオロギは水分、脂質、炭水化物が少ないので相対的に非常に高タンパク質な食品であると言えます。

食品のタンパク質含量や栄養価を比較する際には「生なのか?乾燥品なのか?」によく注意することが重要です。

昆虫を食べる意味って何ですか?

たぶん、無いです。ぜひご自身で考えてみてください。

とは言え、私たちの考え方を説明します。

昆虫はふつうの食品と同じくらい豊富な栄養成分が含まれています。ふつうの食品と同じように特別においしい昆虫もいれば、まぁまぁな昆虫もいます。ふつうの食品とあわせて、ふつうの食品と同じように食べてもらえると嬉しいです。

現状としては、ふつうの食品よりも新しくてスリルがあってドキドキワクワクしながら食べられるという面は1つの大きな魅力です。人を楽しませ、人を惹きつけるという昆虫食のパワーは無視できません。

人は栄養や機能性成分の摂取だけで食品を選択しません。もし将来、なんらかの経緯で肉、魚、野菜などと並んでふつうの食品として受けれ入れられるようになった時には、それは食の選択肢が多い豊かな食生活に貢献していると言えると思います。

いずれにしても「あなたが昆虫を食べないといけない」理由はひとつもありません。特に嫌悪感を持つ人に対して、私たちが昆虫を食べることを強制することは一切ありません。その嫌悪感という感情を拭い去ることはすごく大変なので私たちはやりたくないですし、安全性を含めた不要なリスクをわざわざ負いたくありません。

アレルギーが心配です。食べても大丈夫ですか?

甲殻類アレルギーをお持ちの方は食物アレルギー発症のリスクが高いと考えられますので、お控えください。甲殻類に含まれるタンパク質や、キチン(外骨格の成分)がアレルゲンになり得ることが報告されています。

ほか、昆虫特有のアレルギーが起こるリスクもあります。私たちは「体調が良い時に、十分に加熱された加工度の高いものを少量から食べてみる」ことをおすすめしています。

こちらのリンクにアレルギーについて詳しくまとめていますのでご確認ください。

https://takeo.tokyo/note/food_allergy_faq/

昆虫に機能性成分など身体に良い成分はありますか?

機能性成分については色々と研究が進んでいます。

例えば山口大学の井内良仁先生が昆虫の機能性研究に取り組んでおられます。井内先生は昆虫にアスタキサンチンおよびβカロテンが含有されることを報告しています。さらに乾燥トノサマバッタを与えたマウス群では、対照群と比較して体重増加・内臓脂肪蓄積が抑制されていたことを報告しています。以上の結果は、昆虫食にメタボリックシンドローム抑制効果がある可能性を示唆しています。

今後、昆虫食市場がもっと盛り上がっていけば研究に予算が付くようになり、きっと良い成分が見つかり、機能性に関するエビデンスが示されるでしょう。僕もこの分野の研究が進むことを心から待ち望んでいます。

昆虫には他の食材と同じように豊富な栄養成分が含まれています。各種のアミノ酸、ビタミン、ミネラル、脂肪酸、食物繊維など……どんな食材にも優れた栄養成分、劣る栄養成分があります。色々な食材をバランスよく食べれば、きっとそれがいちばん身体に良いと思います。

昆虫の形はあるもの無いもの、どっちが人気ありますか?

状況によります。

他人から無理やり食べさせられた場合、それは昆虫の形も味も無い方が好ましいと思います。また栄養摂取を目的とした場合、一般論として粉末の方が消化吸収に優れると思います。

ですが自ら進んで昆虫を食べようとする場合、「昆虫を食べるというスリルを楽しみたい」「昆虫を食べる楽しさを仲間と共有したい」という動機がそこにあります。この動機に応えるためには、昆虫らしい形は必須です。

実際、TAKEOの商品は形があるもの・粉末ともに需要があります。昆虫の見た目について色々な場所でアンケートを取ってみても、状況にはよりますが形があった方がいい・無い方がいい、は大体半々くらいになる印象です。

コオロギのオススメの食べ方はなんですか?

モノによりますが、「食べる昆虫煮干し 京都こおろぎ」は塩味が付いていて臭みも無いですのでそのまま食べるのがおいしいです。

海外産のフタホシコオロギやヨーロッパイエコオロギはちょっとコオロギ特有の臭みがあります。これらは乾煎りしたりローストしてやると、臭みが飛んで香ばしくなるのでおいしくなります。

「昆虫食の普及」とはなんですか?

私たちにとっては「選択肢が一つ増えること」です。

昆虫食の普及の定義は事業者によって異なります。私たちは「副菜の1品として選択肢が増えればいいかな」くらいに考えています。昆虫しか食べられない未来というのはちょっと想像したくないです。

食品安全委員会が2018年に出した「欧州食品安全機関(EFSA)、新食品としてのヨーロッパイエコオロギ(Acheta domesticus)についてリスクプロファイルを公表」の内容が心配です。

食品に一般的なことしか書いていないので、心配しないでください。

まず、該当資料はこちらです。

https://www.fsc.go.jp/fsciis/foodSafetyMaterial/show/syu05010960149

2018年時点でリスクとして指摘されているのは下記の4点ですが、すべての食品に当てはまるごく一般的なことが書いてあります。できればその先の「当該文書」のリンクも読んでみてほしいです。

(1)総計して、好気性細菌数が高い。

生の植物や動物には、たくさんの微生物が棲んでいます。そして特に消化管の中にはたくさんの微生物が棲んでいます。だから、生の動植物から大量の細菌が検出されるのは当然です。しかも一般的に昆虫は消化管ごとまるごと食べますので、だから昆虫は生で食べないほうがいいのです。サンマの腸を生で食べないのと同じです。

でも、加熱したら大丈夫です。今回のデータでは数億個/gくらいの好気性細菌が検出されたと記載されていますが、これは殺菌がヘタクソなのです。適切な加熱をすれば低い数字にコントロールすることができます。

例えば私たちの「京都こおろぎ」という商品は、ボイルしてから加熱乾燥する殺菌をしています。生の状態だと 数百万個/g でしたが、殺菌後には 300個/g 未満に適切にコントロールされています。

ちなみに生野菜の微生物規格基準が 100万個/g 未満です。みなさんは普段からたくさんの微生物を食べています。

(2)加熱処理後も芽胞形成菌の生存が確認される。

そもそも芽胞形成菌とは何かを説明しないといけないのですが、簡単に言うと耐熱性のある菌です。ふつうの殺菌では完全に死滅させることはできません。これも(1)で説明した内容と同じで、あらゆる動植物に棲んでいます。

で、私たちはその微生物リスクに応じて殺菌方法を決めます。

煮干しのような乾燥品の場合は保存中に芽胞形成菌を含めた微生物は増殖できないので、ちゃんと通常の殺菌ができていればそんなに気にする必要はありません。

しかし例えばレトルトカレーのように水分が多く、かつ常温保存ができるような商品を作ろうと考えたときには、芽胞形成菌の存在を気にしないといけません。ふつうに鍋で煮込んだだけだと完全に死滅させることができず、常温保存中に増殖してしまうリスクがあるからです。その場合は「レトルト殺菌」という、圧力釜で高温高圧殺菌する方法を採って、その微生物の増殖リスクを十分に低くします。

今回のデータではそもそも通常の殺菌さえちゃんとできていないので、加熱処理後に芽胞形成菌が生存しているのは当然です。

(3)昆虫及び昆虫由来製品のアレルギー源性の問題がある。

あります。

こちらを参照してください。

https://takeo.tokyo/note/food_allergy_faq/

(4)重金属類(カドミウム等)が生物濃縮される問題がある。

無くはないです。

昆虫のエサとなる魚粉や小麦のふすまなどには重金属が含まれているリスクがあります。これらが昆虫体内に濃縮される可能性があります。だけど他の一般的な食品と比べてリスクが高いわけではありません。

私たちの京都こおろぎでは、生の状態で「ヒ素0.2ppm、重金属(Pbとして)不検出」でした。あんまり細かく気にしていたら、同じく魚粉や穀物をエサにしている鶏や魚が食べられなくなります。

また全体を通じてですが、食品安全委員会は海外の政府機関の報告書の要約等を翻訳して随時ウェブサイトに掲載しています。下記のリンクで「コオロギ」と検索をすると、2018年の本記事以降も情報のアップデートがあることを確認することができます。

→食品安全関係情報 http://www.fsc.go.jp/fsciis/foodSafetyMaterial

コオロギのボツリヌス菌が心配です。

ちゃんと殺菌しているので十分にリスクは低いですし、コオロギから実際にボツリヌス菌が検出されたという報告はありません。

◯ボツリヌス菌とは?

ボツリヌス菌は、土壌、湖沼などに広く分布しており、果物、野菜、肉、魚が汚染される可能性があることが知られています。ボツリヌス菌は偏性嫌気性菌の仲間で、酸素がある環境では増えることができません。また、芽胞という「固い殻に閉じこもった種子のようなかたち」になると、熱、乾燥、消毒薬等に強い状態になり、厳しい環境でも長く生き延びます。ただし、芽胞のかたちのままでは、増えることはできません。また、水分活性0.94未満の(乾燥)状態でも増えることができません。

◯ボツリヌス症とは?

ボツリヌス菌という細菌が作るボツリヌス毒素によって起きる病気です。このボツリヌス毒素の働きで麻痺(まひ)症状が引き起こされます。これまでの症例としては、はちみつによって起こる乳児ボツリヌス症のほか、真空パック詰めの辛子れんこん、各種魚のいずし、里芋の缶詰、グリーンオリーブの瓶詰めなどによるものが確認されています。

◯ボツリヌス毒素は失活する?

80℃✕30分間の加熱処理、または中心温度85℃に到達後室温で30分保持、あるいはこれらに相当する加熱で失活することが知られています。

◯TAKEOの商品は?

乾燥品においては十分な加熱殺菌がされているためボツリヌス毒素は失活しています。また、十分な加熱乾燥がされて水分活性が低く保たれているため、通常の保存中にボツリヌス菌が増殖して毒素を産生するリスクは十分に低いです。

カレーなどの水分の多い商品においては、ボツリヌス菌を殺菌するために十分なレトルト殺菌(120℃✕4分間以上)がされています。

また、そもそも実際にコオロギからボツリヌス菌が検出されたという報告はありません。

◯参考文献:

国立感染症研究所「ボツリヌス症とは?」https://www.niid.go.jp/niid/ja/kansennohanashi/7275-botulinum-intro.html

食品安全委員会「ボツリヌス症」https://www.fsc.go.jp/sonota/factsheets/10botulism.pdf

学校給食などで、昆虫やコオロギを食べることを強制されるようになるのか不安です。

当業者にお問い合わせください。

「徳島県の県立高校の学校給食にコオロギ食品が導入された」というニュースについて、私たちはまったく無関係ですし、詳細も知らないです。当業者に直接お問い合わせください。

学校給食というある種の強制力を想起させるケースでは、あらゆる人に対して最大限慎重にかつ丁寧に対応すべきだと考えています。当業者は学校給食でコオロギを使用するにおいて何が課題であり、その課題にどのように対応したのかを丁寧に説明すべきだと思います。世論に対して不安を覚えさせるような当業者の不十分な情報発信に関しては、私たちも批判的な立場をとっています。

参考)コオロギを含めて昆虫を食べることについては、食物アレルギーのリスクがあります。

→食物アレルギーに関するFAQ

遺伝子組換えコオロギが心配です。

当業者にお問い合わせください。

私たちは遺伝子組換え、ゲノム編集コオロギには関与しておらず、また今後も取り扱う予定はありません。詳細は当業者へお問い合わせください。

コオロギビジネスに政府からの多額の助成金が入っているのでは?

私たちには入って来ていません。

業界全体のことは情報を持っていないのでわかりませんが、私たちには特別な助成金は入ってきていません。これまでに利用したのは東京都のものづくり補助金と、コロナの休業に関する給付金だけだと思います。ふつうの地味な会社と一緒だと思います。

TAKEOは内閣府「ムーンショット型農林水産研究開発事業」に協力機関として参加していますが、金銭やその他の利益供与はありません。具体的な研究内容は知ることができませんし、シンポジウムで協力機関として喋ることを依頼された際の交通費は自費でした。

また、農水省「フードテック官民協議会」にも参加しています。ここでも金銭を含めた利益供与はありません。

TAKEOのスタッフは毎日欠かさず昆虫を食べていますか?

毎日なんて食べていません。

私たちは毎日は食べていません。いくら昆虫食が好きな人でも毎日は食べていないと思います(そんな人がいたらごめんなさい…)。価格も高いですし、そんなに毎日大量に食べるような性質の食品ではないのではないかと考えています。

ちなみに三橋は商品開発や製造のタイミングでは必ず食べるので、週の半分くらいは口にしています。それ以外のタイミングなどで日常的に食べることはしていません。

酸化グラフェンが心配です。

心配な方は召し上がらないようにしてください。

酸化グラフェンとコオロギが結びついた経緯を説明します。

2023/1/29、twitterにてある人物がコオロギを食べる理由を考え、以下の仮説を唱え始めます。

” コオロギを食べさせる本当の目的、色々と言われてますが、どれもピンときていません。実は「コオロギの粉」で騒いでおいて、実は酸化グラフェンを混ぜる誤魔化しとか。同じ黒い粉だし。酸化グラフェンは、人体を電池化させる為に継続的に摂取させる必要があるので、目的は明確になるかと。 ”

そして同日、当人がある論文(2022)を見つけます。

Synthesis of graphene from food and agricultural wastes in ubon ratchathani province, thailand

それはタイの農業副産物(ココナッツの殻、コオロギの脚)を原料に、CVD法(1,050℃✕15分加熱)という薄膜を形成するための大変な技術でグラフェンの合成ができた、という内容でした。

ここで世論の一部においてコオロギと酸化グラフェンが結びつき、そしてコオロギを食べることによる体内ナノネットワークの構築、さらには人体の電池化、人口削減へと繋がっていきます。

続いて2023/2/3、ニコニコ動画で「なぜ?コオロギなのか?」という上記と同様の内容を扱う動画が投稿されます。そしてその切り抜き動画がtwitterで拡散され、コオロギ✕酸化グラフェン説が広まっていきまました。

私たちは科学的根拠に基づいた情報発信を心がけていますが、科学的常識は時代によって移り変わっていきます。今後どうなるかは私たちにはわかりません。心配な方は召し上がらないようにしてください。

(2023/3/4 日付と表現の一部を修正)

コオロギは妊婦に禁忌ですか?

私たちは妊婦さんにわざわざコオロギをすすめることはありませんし、心配な方は食べない方が良いと思います。

コオロギが妊婦に禁忌と言われるようになった経緯を説明します。

2023/1/30、twitterにてある人が漢方医学大事典(雄渾社、1983年)という本の中に「蟋蟀(コオロギの一種)」の項目があることに気付きました。

そこには薬効とともに「微毒」「妊婦に禁忌」の記載がありました。このtweetが拡散され、コオロギには毒がある、妊婦に禁忌、コオロギで不妊、などの話が独り歩きするようになりました。

「蟋蟀」の項目は本草綱目(西暦1500年代の中国で書かれた本草学の基本書)が出典であると書かれていますが、実際のところ本草綱目には「微毒」「妊婦に禁忌」との記載はないことが別の方の検証で報告されています。

先のtwitter発信の当人によると、「微毒」「妊婦に禁忌」は漢方医学大辞典の日本人の編集者が情報を後から付け加えたものだろうとのことでした。

その一方で最新の科学においては、アレルゲン性以外に安全性に関するリスクは無いと報告されています(https://www.fsc.go.jp/fsciis/foodSafetyMaterial/show/syu05830690149)。

私たちは日本の各種法令や科学的根拠に基づいて判断、情報発信をしていきます。

しかし私たちはこの情報がデマだと断定できる証拠、古い東洋医学の知見を否定するに足る証拠を持っていません。したがって私たちがわざわざ妊婦にコオロギをおすすめすることはありませんし、心配な方は妊娠中に食べないほうが良いかもしれません。

なお、東南アジアでは妊婦を含めて日常的にコオロギを食べている地域があります。特にミネラル分の補給を目的として医師が妊婦にコオロギ食を勧めているケースもある(2023年現在、同業者の現地報告より)、ということも申し添えておきます。東洋医学における情報の真偽についてご自身にて専門家にお問い合わせください。

コオロギに発がん性はありますか?

コオロギに発がん性があるという科学的根拠はありません。

コオロギで発がん性があったという科学的根拠に基づく情報は存在しません。

ネット上では「コオロギに発がん性がある」という話が出回り、私たちにも問い合わせがよく来ます。このような状況に至った経緯を説明します。

2022/8/25、twitterおよびブログにて、ある人物が「他の研究では、キチンからなるコオロギの外骨格が発がん性や免疫系を誘発する可能性があるという証拠が示されている。」と主張しました。この主張がそのまま拡散されました。

しかし「他の研究」が何であるかは示されておらず、何の根拠も無い主張でした。私たちも調べましたが、キチンに発がん性があることを示す文献は見つかりませんでした。

そもそもキチンとはエビやカニ、昆虫などの外骨格のほか、貝殻やキノコなどにも含まれるとても一般的な天然物質です。みなさんも日々、口にしている成分です。

一方、コオロギの毒性試験は少しずつ進んできています。日本の研究チームがコオロギパウダーを用いて、in vitroでの動物細胞を用いた遺伝毒性試験(5,000 μg/mL)、およびin vivoでのマウスへの経口投与試験(最大3,000 mg/kg ✕ 90日間連続)を実施したところ、いずれも毒性は確認されませんでした。

https://www.walshmedicalmedia.com/open-access/toxicity-of-house-cricket-emacheta-domesticusem-in-mice-113380.html

市販の食品で、知らずにコオロギを食べてしまうことはありますか?

原材料表示をちゃんと見れば大丈夫です。必ず「コオロギ」と書かれています。

現在の日本の法令では、コオロギが入っている場合は原材料表示に必ず「コオロギ」、あるいは明確にコオロギとわかるように表示されます。表示をしなかった場合には法令違反になります。

したがって、コオロギを「調味料(アミノ酸等)」と表示することはありません。そもそもここで言う「調味料」とは食品添加物のことで、「調味料」と表示をすることができる物質は決まっています。

https://www.jafaa.or.jp/tenkabutsu01/tenkaichiran

「コオロギが一般食品に必ず配合されるようになる」というのももちろんデマです。

https://www.buzzfeed.com/jp/harukayoshida/insects-as-food

さらに言ってしまうとコオロギは今のところ高価な食材ですし、アレルギーのリスクもあります。食品メーカーにとって、黙ってコオロギを配合するメリットはありません。

なぜ日本では歴史的にコオロギを食べてこなかったのですか?

わかりませんが、たぶんイナゴより採集が難しかったからだと思います。

イナゴもコオロギも採集した経験がある人ならわかると思いますが、コオロギをたくさん採集するのは難しいです。日中にピョンピョンしていないのでなかなか見つかりませんし、イナゴのように都合よく田んぼなどに密集して棲息してくれません。

あとは嗜好品としてもイナゴで十分だったからだと思います。わざわざ大きな労力をかけて食べるほど、コオロギがおいしいものじゃなかったんだと思います。

しかし養殖技術は発達していくと事情が変わっていきます。イナゴの生息地は減少し、イナゴの養殖技術は未だに確立されていません(失敗の話は聞いたことがあります)。したがって養殖昆虫としてはイナゴよりもコオロギに優位性があります。

コオロギ、昆虫食がゴリ押しされていて不快です。

私たちはゴリ押ししていないけど、よくわかりません。

私たちは儲かってないので十分な広告予算なんてありません。2021年はプレスリリースのためにPR TIMESを利用して年間40万円くらい、2022年はさらにグッドデザイン賞の申請、登録費用が乗っかって年間100万円くらいになりました(かなり痛手でした)。

その一方で、大変ありがたいことにテレビや新聞を含めたメディアからの取材は確かに多かったです。そのためにゴリ押しされているような気持ちになってしまったらごめんなさい。

政治家や行政が何を考えているかなど私たちは知る由がありません。テレビCMとかについてもよくわかりません。

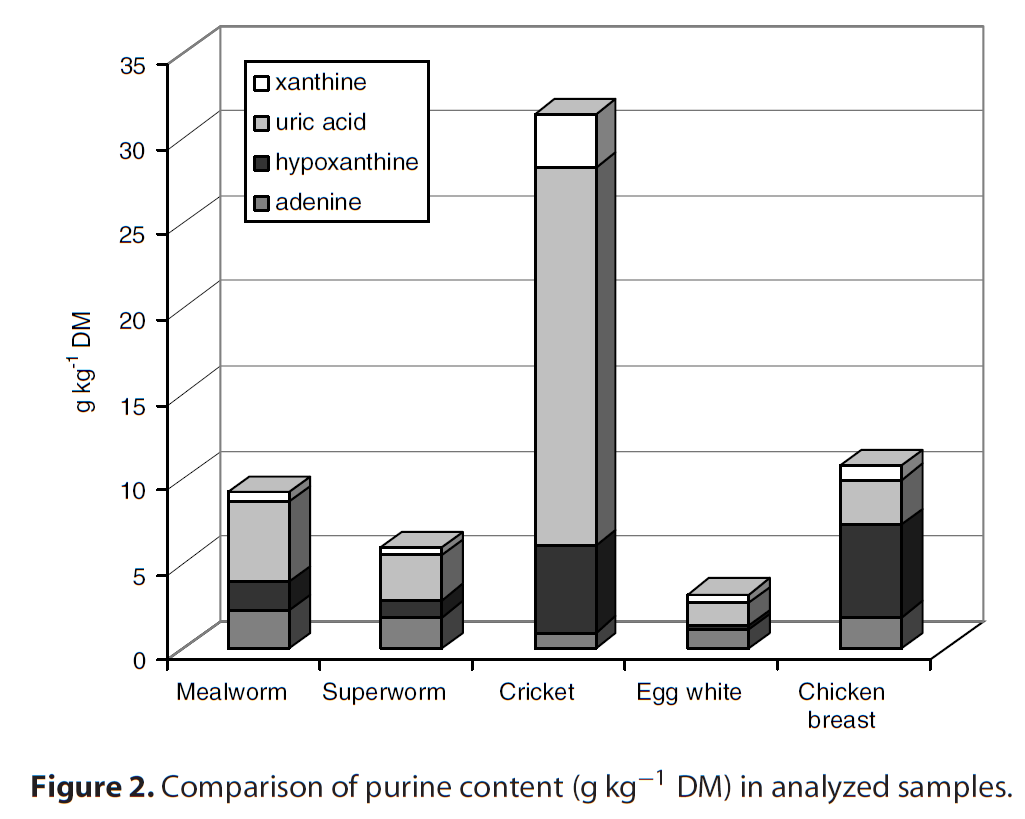

コオロギはプリン体が他の食品と比べて10倍以上高いのですか?

お肉と比べてちょっと高く、レバーと比べて当程度となる可能性が高いです。

twitterで話題になっていたのは以下の数字でした。

【M. Sabolová, et al.(2014)】

本文より、プリン体総量は、乾燥重量あたり

・コオロギ(Gryllus assimilis):3141.93 mg/100g DM ※うち尿酸2218.81 mg/100g DM

・卵白:322.22 mg/100g DM ※うち尿酸131.34 mg/100g DM

・鶏むね肉:1074.84 mg/100g DM ※うち尿酸263.63 mg/100g DM

しかし論文の本文を読んでみると、気になるポイントが2つありました。

・上記の通り、ここには尿酸が含まれていた。

・卵白も鶏むね肉の数値も随分高い。

引用元:M. Sabolová, et al.(2014)

【M. Sabolová, et al.(2021)】

本文より、プリン体総量は、乾燥重量あたり

・コオロギ(Acheta domesticus):♀ 601, ♂ 696 mg/100g DM

このプリン体総量には尿酸は含まれておらず、尿酸は乾燥重量あたり ♀ 976, ♂ 1277 mg/100g DMでした。

【M. Sabolová, et al.(2022)】

本文より、プリン体総量は、乾燥重量あたり

・コオロギ(Acheta domesticus):幼虫 779, 成虫 1322 mg/100g DM ※養鶏用飼料で飼育

・コオロギ(Gryllus assimilis):幼虫 458, 成虫 528 mg/100g DM ※養鶏用飼料で飼育

・食肉(鶏むね肉、豚ロース肉、牛もも肉、サーモン):361 ~ 553 mg/100g DM

尿酸は乾燥重量あたり A. domesticus 幼虫1612, 成虫979, G. assimilis 幼虫1203, 成虫1111 mg/100g DMでした。

ここから、プリン体総量ということでは「一般的な食肉と比較して、コオロギのプリン体は同等かやや高い」ということが言えると思います。

ちなみに、鶏レバーのプリン体総量は、湿重量あたり 312 mg/100g(水分75%)であり、乾燥重量あたりに換算すると 1248 mg/100g DMとなります。

「鶏レバーと比較すると、コオロギのプリン体は同程度」とも言えるかもしれません。

痛風や高尿酸血症の方への影響の程度は今後の研究が待たれますし、私たちも注意していきます。でも気にする方は食べないほうが良いかもしれません。いずれにしても結局は食べる量の問題です。

※2023/3/4追記

「食べる状態で比較した方が適当じゃないか?」という指摘がありました。そのとおりです。コオロギもパウダーなどで乾燥させて食べる場合、ボイルしたり炒めたりしてウェットな状態で食べる場合があります。生のコオロギの水分量は70%くらいが目安です。これらのデータを元に、あなたが何と何を比較したいのか考え、状況に応じて水分量補正をしてプリン体のリスクを適切に評価し、食べるかどうかの判断をしてください。

※2023/3/8追記

・M. Sabolová, et al.(2022)の本文を入手したため、詳しい情報に変更しました。

・鶏レバーと比較した結論部分を修正しました。

※2023/3/8追記

・M. Sabolová, et al.(2022)のデータについて誤植があったため修正しました。

コオロギ(Acheta domesticus):幼虫 779, 成虫 1323→1322 mg/100g DM

出典:

M. Sabolová, et al.(2014)Purine derivate content and amino acid profile in larval stages of three edible insects

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23633284/

M. Sabolová, et al.(2021)Sex-dependent differences in purine and uric acid contents of selected edible insects

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0889157520314514

M. Sabolová, et al.(2022)Investigating purine and uric acid contents of various development stages of artificially reared edible insects

https://www.wageningenacademic.com/doi/10.3920/JIFF2022.0011

M. Sabolová, et al.(2023)Changes in purine and uric acid content in edible insects during culinary processing

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0308814622023111

養殖、環境負荷など食用昆虫そのものにかかわること

昆虫生産はその他の家畜と比べてエサの要求量が少ないというのは本当ですか?

確かにエサの要求量を少ないかもしれません。ですが、具体的な数字については慎重になる必要があります。

例えば「コオロギ1kgを増やすために必要なエサの量は、ウシの◯分の1」という飼料要求率に関する主張がありますが、事実として語るためにはまだ情報が不足している可能性が高いと考えています。

コオロギとウシは同じエサを食べているのでしょうか?違うはずです。エサの重量あたりの栄養価が違いますので、これらを単純に比較して〇分の1と具体的な数字を出すのはあまり意味がありません。

昆虫生産はその他の家畜と比べて環境負荷が小さいというのは本当ですか?

これは難しい問題です。昆虫生産の環境負荷については様々な角度から総合的に検討する必要があります。ライフサイクルアセスメント(LCA)の視点が重要です。

生産に必要な水の量について、コオロギは確かにウシよりは水を飲む量は少ないように思えます。しかし「バーチャルウォーター」の概念を考慮する必要がありますし、ニワトリと比べたらどうなのかもわかりません。

温室効果ガスの排出についても、ミールワームはブタの1/100など言われていますが、飼育環境の温調に発生する温室効果ガスの排出がどこまで考慮されているのかわかりません。

正直なところ、昆虫がどれだけ環境負荷の面で有利なのか僕には複雑すぎてわかりません。

食べるエサによって昆虫の味は変わりますか?

明確に風味が変わります。

例えば脂質を多く含んだエサで育てられたコオロギは脂質が多いコオロギになります。匂いのきついものを食べたコオロギは、やはりそれなりに匂いがきついコオロギになります。やはり栄養たっぷりのいいエサを食べたコオロギはいいコオロギになります。

昆虫を食べたら昆虫が減ってしまいませんか?

私たちが扱っている昆虫は基本的には食用のために養殖されたものです。したがってこれらを食べることによって自然界に生息する昆虫が減少することは考えにくいです。

しかし、私たちは昆虫を利用する企業であり、昆虫資源に対して無責任ではいられないと考えています。昆虫を利用する企業の責任として、私たちはまず「タガメ基金」を設立しました。これはタガメサイダー含む関連商品の売上の一部をタガメの基礎研究者に寄付し、タガメの基礎研究を応援することで、日本のタガメの保全に貢献しようという取り組みです。

商品開発、昆虫の購買など、その他(卒論など)

昆虫食品の価格が高いのはなぜですか?

需要がまだまだ小さく市場規模が小さいからです。より多くのみなさんがたくさん買ってくれるようになると安くなっていきます。

TAKEOの昆虫加工食品の特徴は何ですか?

昆虫が持つ特徴をできるだけ活かすことを大事にしています。

例えば脱臭した昆虫粉末を使用して強い味付けをしてしまえば、昆虫が入っていることにさえ気が付かずに食べることができます。しかし、それは昆虫である必要がないし、あまり面白くないと私たちは考えています。

私たちは「昆虫らしさ」に正面から向き合った商品作りをしていきます。

国産昆虫と海外産昆虫の違いは何ですか?

最も大きな違いは「鮮度」だと思います。

海外産昆虫は強い熱をかけて乾燥され、時間をかけて輸送されます。その間にやはり少なからずの酸化が起こります。好ましくない酸化臭が付きます。

一方、TAKEOの国産昆虫は鮮度が高いのでフレッシュな風味がします。例えば「昆虫煮干し 京都こおろぎ」では、生鮮コオロギを冷凍で仕入れ、最小限の加熱、乾燥を経て、最後に脱酸素剤を入れてみなさんのもとにお届けしています。やはり昆虫も新鮮なものがおいしいです。

むし畑に見学に行ってもいいですか?

準備のため、もうしばらく時間をください。

むし畑ではより新鮮な昆虫をみなさんに提供するための研究を進めています。昆虫も生き物ですのでなかなか思い通りにいかないというのが現状であり、あまり頻繁にお客様をお迎えできる状態にはありません。少しずつ環境を整えていきますので、もうしばらくお待ちください。

食用昆虫を生産しています。購買してもらえますか?

私たちは特色のある国産昆虫のラインナップ強化に努めています。昆虫の販売をご希望の際はこちらのフォームよりお気軽にお問い合わせください。

私たちは食品加工に関する知見があり、生産者から直接購買し、商品化してきた経験があります。食用昆虫の生産についても、衛生管理を含めた品質管理についての助言をすることが可能です。

自然採集品については応相談とさせてください。自然採集品は、基本的に養殖品よりも衛生的なリスクが高いです。最低限として昆虫種が同定できていること、その昆虫が何を食べているかわかっていることが必要です。各種分析と組み合わせて総合的に安全性を判断させていただきます。

大学の卒論や高校の総合学習の研究で昆虫食について調べています。昆虫食について教えてください。

取材を受けるのには条件があります。

下記の記事を読んだ上で問い合わせをお願いします。TAKEOは同業者の中では学生対応をだいぶ頑張っている方だと思うので、できる限り対応していきます。

→学生さん(小中高生含む)からの取材依頼についてお願いhttps://takeo.tokyo/note/entomophagy-chat/policy_for_students/

昆虫食業界に就職したいです。昆虫食が学べる大学はどこですか?

昆虫食は学問として体系化されていないので、日本で昆虫食を専門に学ぶことができる大学はありません。

昆虫食というのは昆虫そのもの、それを利用する人間、そのどちらの視点も欠かせない非常に学際的な分野です。言い換えれば、どんな研究領域からも昆虫食にアプローチすることはできると思います。好きな切り口から、自分で切り開いていってください。

昆虫食ビジネスにあたっては、どんな専門性を身に着けるかが重要だと個人的には思います。デザインのスキルを持った人がデザインの視点から、栄養学のスキルを持った人が栄養学の視点から、それぞれのスキルを活かして昆虫食に取り組む人は非常に魅力的です。

なぜ昆虫食というとコオロギばかりなのですか?

その歴史は僕はわかりません。以下は個人的な考えです。

世界の主要な食用昆虫はコオロギ、ミールワーム、アメリカミズアブだと思います。そして次点でカイコ。コオロギ、ミールワーム、アメリカミズアブは爬虫類などのペットのエサとして安定した需要があって、昔から養殖されてきました。そのために養殖技術に蓄積があります。

またカイコはシルク産業の副産物として、さなぎが大量に産出されてきました。これらがメジャーな食用昆虫となるのは必然だと思います。

さて、なぜコオロギばかりなのか。その理由はよくわかりません。日本ではなぜかコオロギばかりですが、特別コオロギだけが食用昆虫として優れているというわけではありません。養殖技術に間する情報が簡単に手に入ったとか、人気のイナゴと同じ直翅目昆虫だからとか、そういうのがあるかもしれませんがよくわかりません。